Photos de : Balade au vieil Evenos

La barre de la Jaume

La barre de la Jaume, à gauche de la photo, est cette crête résultant de l'érosion d'un banc de calcaire à rudiste (âge crétacé d'environ 80 millions d'années) reposant sur une épaisse formation de grès (les grès de Sainte-Anne). Ces couches, inclinées vers le nord-nord-est, matérialisent la bordure sud du grand bassin synclinal du Beausset. A droite de la photo, la colline de l'Abus est constituée de roches d'âge triasique (plus de 200 millions d'années) donc plus anciennes que les roches précédentes, et qui pourtant reposent au-dessus. C'est que cette colline, ainsi que les collines voisines dominant le Beausset, appartiennent à un lambeau de nappe de charriage. Cette structure géologique est mondialement connue et c'est dans cette zone qu'a été inventé le concept de nappe de charriage par Marcel Bertrand (1847 - 1907).

Sur les flancs de la colline de l'Abus on aperçoit le domaine viticole de la Laidière.

Vue sur le Beausset

Le village du Beausset, dominé sur la gauche par la colline du Vieux Beausset, qui fait partie de la klippe de charriage évoquée dans la légende de la photo précédente. En haut de cette colline se trouve le sanctuaire du Beausset-Vieux et sa chapelle ND de Beauvoir. On peut y monter depuis le stade du Beausset en suivant le très intéressant chemin des Oratoires.

A l'horizon se profile le massif de la Sainte-Baume, avec ses ondulations très caractéristiques qui ne sont pas dues à des plissements, mais au fait que les couches de roches qui la constituent sont inclinées vers le sud (vers nous) et sont découpées par des vallées (thalwegs).

Vestige industriel

Ce batiment en ruine est le vestige de l'exploitation d'une carrière - sans doute celle que l'on peut voir en amont juste en-dessous du fort de Pipaudon - et a vraisemblablement servi pour l'extraction des pierres qui ont servi à construire ce fort, entre 1893 et 1895.

Rognons de silex

Au bord de la piste en-dessous du fort de Pipaudon, on oeut voir des couches de calcaire dolomitique renfermant des rognons de roche plus dure qui sont des ébauches de silex. Ceux-ci sont très frustes ; on peut en obeserver de beaucoup plus beaux, noirs et vitreux, à la Tourravelle, au-dessus du Revest-les-Eaux, où ils ont fait l'objet d'une intense exploitation pour la fabrication d'outils au néolithique.

Sous le fort de Pipaudon

Voilà une vue très intéressante. On aperçoit au sommet, le fort de Pipaudon, bâti sur un lambeau de coulée de lave, dont on reconnait les prismes plus ou moins grossiers, de couleur gris clair. Dans la partie basse du talus, on reconnait une formation de roches blanches qui sont surement des grès. Juste en haut de ces grès on note une surface de séparation bien marquée, surmontée d'une formation meuble de couleur rougeâtre, qui se débite et "dégouline" dans les fissures des grès du dessous.

L'explication est la suivante : les coulées de basalte du "volcan" d'Evenos se sont répandues dans une vallée il y a environ 6 millions d'années (au moins jusqu'à la Pointe Nègre à Six-Fours). Au fond de cette vallée, les roches et les sols, soumis on s'en doute à des pressions gigantesques et à des températures voisinant les 1000 degrés, ont été à la fois comprimés et intensément cuits, d'où la couleur rouge due essentiellement à la présence d'oxydes de fer. Les argiles contenues dans ces sols se sont ainsi transformées en brique, ayant pour effet par endroits de retenir les eaux d'infiltration. C'est ainsi que cette coulée, dont les vestiges partent du rocher de l'Aigue, constitue un réservoir aquifère, d'où les noms du rocher de l'Aigue et de la barre des Aiguiers, qui font allusion aux nombreuses sources que l'on trouve en contrebas de cette colline allongée.

La coulée apparait en effet maintenant sous forme de collines allongés du fait de l'inversion de relief crée par l'érosion, qui a dégagé les terrains autour de la coulée qui elle-même, constituée de roches plus dures, est restée en surplomb.

Grâce à l'érosion, on peut ainsi observer dans cette carrière une coupe du fond de la paléo-vallée.

Laurier Tin

Le laurier tin en fait n'est pas un laurier, mais une viorne (Viburnum Tinus). C'est un arbuste très abondant dans les maquis de la région, et il présente en tout début de floraison de délicats camaïeux de rose et blanc. Inutile de dire que son parfum est délicat, et que les abeilles en raffolent !

Orchidée

Cette petite orchidée sauvage, Orchis Purpurea, est très commune sur les collines de l'ouest Var. Ce n'est pas une raison pour la cueillir : elle est tellement belle dans son milieu naturel qu'il vaut mieux l'admirer, la photographier, et la laisser en paix.

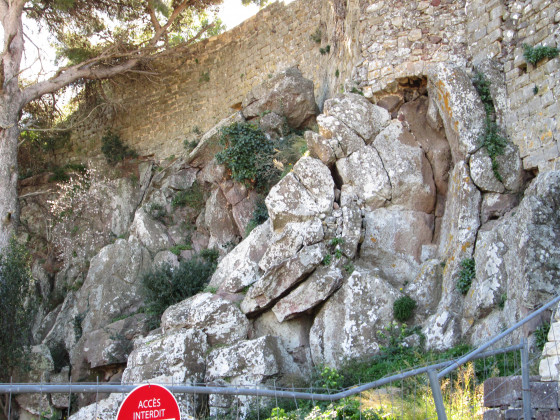

Bulles de gaz dans le basalte

Observé dans le basalte juste en dessous du vieux village.

Les magmas volcaniques sont souvent très riches en gaz dissouts. C'est même ceux-ci qui sont l'un des moteurs de leur surrection à la faveur des fractures de l'écorce terrestre, à l'instar du champagne s'échappant violemment d'une bouteille ouverte après avoir été secouée. Lorsque le magma refroidit, les gaz encore piégés dans la roche y forment des vacuoles, généralement étirées selon le plan de la coulée. L'étude statistique de leur forme peut même, lorsque celui-ci n'est pas évident, renseigner sur le sens de la coulée.

Scorie volcanique

Observé près du rempart nord-est.

En bordure ou à la surface de la coulée, le basalte sous l'effet de l'éclatement des bulles de gaz dissout dans le magma, se fragmente et forme des scories, appelées aussi pyroclastites. Exemples les ponces, la pouzzolane, les bombes volcaniques.

Ici on a un agrégat de basalte fragmenté mélangé à une matrice argileuse qui peut aussi bien provenir du substratum de la coulée que de l'altération du basalte lui-même.

Prismes basaltiques courbés

Observé au pied nord-est du château.

Le basalte en refroidissant se débite en prismes hexagonaux ou pentagonaux, classiquement bien droits et perpendiculaires à la surface de la coulée (donc en général verticaux). Ce phénomène est dû au fait que la roche en refroidissant se contracte légèrement, occasionnant des fentes de retrait. On a de beaux exemples de prismes à la colline de la Courtine (Ollioules) ou à la Pointe Nègre (Six-Fours). Dans les plus beaux cas on parle souvent d'orgues basaltiques. Les prismes que l'on observe à Evenos sont plutôt frustres. Ici précisément on observe des prismes non pas droits mais courbes, qui résultent de mouvements tourbillonnaires au sein de la coulée.

Panorama depuis la table d'orientation

Beaucoup de choses à voir dans ce paysage.

A l'extrème gauche, la bordure nord du massif du Gros Cerveau. Puis la barre de la Jaume, surmontant les grès de Sainte-Anne et fortement inclinée vers la droite, en bordure de la grande cuvette synclinale du Beausset. Entre les deux, la dépression du val d'Aren, où une grande carrière exploite les grès.

Juste à droite de la barre de la Jaume, la colline de l'Abus, dont les formations triasiques reposent en contact anormal sur le Crétacé. Au fond, on aperçoit la colline de Fontanieu, qui est également un lambeau triasique reposant par dessus le Crétacé.

Enfin, à droite, le fort de Pipaudon sur son lambeau de coulée basaltique daté du Miocène, de 6 millions d'années précisément.

La bastide en 2012

Sur le château d'Evenos se trouve une bastide qui, lors de notre passage en 2012, était très largement ruinée.

La tour sud

Cette tour cylindrique dominant les gorges d'Ollioules et du Destel était sans doute une tour de guet.

Carrière de Sainte-Anne d'Evenos

A travers une brêche du rempart, on aperçoit les gradins de la très grande carrière à l'entrée sud de Sainte-Anne d'Evenos, qui entaille la colline du Gros Cerveau.

Panorama sud

Au premier plan, au milieu, une partie des gorges d'Ollioules. En haut à droite, le quartier de Hugueneuve (commune d'Ollioules), en haut duquel on observe des blocs de basaltes, témoignant du passage de la coulée volcanique.

Une meurtrière

Dans le rempart nord-est, quelques meurtrières sont très bien conservées.

L'étrave du navire

Depuis le vieux village, on peut observer la pointe acérée de la tour nord, qui donne à ce château son caractère puissant et invincible.

Vue sur la barre des Aiguiers

La grosse masse blanche est la barre des Aiguilles, un puissant banc de calcaire à rudistes très redressé, dans la continuité de la barre de la Jaume, et qui est un spot d'escalade très prisé.

Au fond à droite, la barre des Aiguiers, qui est une table basaltique résultant de la mise en relief par l'érosion, des coulées qui ont comblé il y a 6 millions d'années une ancienne vallée. Cette ligne collinaire se termine au nord par le rocher de l'Aygue.

Le clocher

Le clocher de l'église Saint-Martin est accessible non pas de l'intérieur, mais de l'extérieur de l'église par ce charmant escalier.

La cloche de l'église

Il s'agit d'un clocher mur, ou clocher à peigne. Nous n'avons pas eu l'occasion d'entendre la voix de son unique cloche.

Dans l'église

La nef de l'église est lumineuse et sobre. La chaire, que l'on voit à gauche, n'a pas l'air faible. Le curé doit être bien en chaire !

Saint-Martin

Juste à côté de la chaire, une effigie de Saint-Martin, à qui est dédiée cette église. Je ne sais pas si c'est ressemblant, n'ayant jamais eu l'occasion de croiser Monsieur Martin en personne.

La crêche

Une des caractéristiques de cette église, et non des moindres, est d'abriter une crèche permanente, construite avec des objets issus de la mécanique et de l'industrie. On voit notamment très bien que la maison de droite est fabriquée à partir d'un jerrycan.

Saint-Martin

Faisant face à l'église, une belle fresque représentant Saint-Martin partageant son manteau avec un pauvre. Saint-Martin étant entre autres le saint patron des intendants militaires, ceux-ci en plaisantent en affirmant que s'il est leur saint patron ce n'est pas parce qu'il a partagé son manteau, mais parce qu'il en a gardé la moitié !

La barre des Aiguilles

Depuis l'itinéraire retour, on peut observer la barre des Aiguilles, et avoir une idée de la presque verticalité de ce puissant banc de calcaire. Ce calcaire d'excellente qualité a été exploité par une carrière dont on voit les nombreux vestiges le long de la route du Broussan, et notamment les traits de coupe à la scie qui devaient débiter des blocs titanesques.

La Reppe

Au point (6) on débouche sur la route du Beausset par ce petit pont qui franchit le Reppe. Elle est ici bien petite, et peuplée de canards qui se régalent des poissons que l'on peut y apercevoir. Noter la beauté du mimosa largement fleuri en cette sortie d'hiver 2020.

La demeure de Henri Dupuy de Lôme

Stanislas-Charles-Henri-Laurent Dupuy de Lôme (ouf !) était au 19ème siècle un génial et ingénieux ingénieur du Génie Maritime. On lui doit de très nombreuses inventions dans ce domaine, et notamment le premier vrai sous-marin opérationnel.

Originaire de Bretagne, il a oeuvré essentiellement à l'arsenal de Toulon. Ce travailleur infatigable avait aussi un don pour la poésie et faisait, paradoxalement, l'éloge de la paresse.

Moulin à vent

Sur ses terres, Henri Dupuy de Lôme avait fait construire plusieurs de ces éoliennes qui servaient à puiser l'eau pour l'irrigation des cultures. Je pense que la municipalité de Sainte-Anne d'Evenos se grandirait en restaurant ces augustes vestiges..

La mairie d'Evenos

Une mairie à l'ancienne, comme on les aime.

Et oui, la mairie d'Evenos se trouve à Sainte-Anne d'Evenos. La commune porte le nom du vieux village abritant le château, mais le chef-lieu en est le village de Sainte-Anne d'Evenos, qui s'étale dans sa belle cuvette, juste au débouché des majestueuses gorges d'Ollioules.

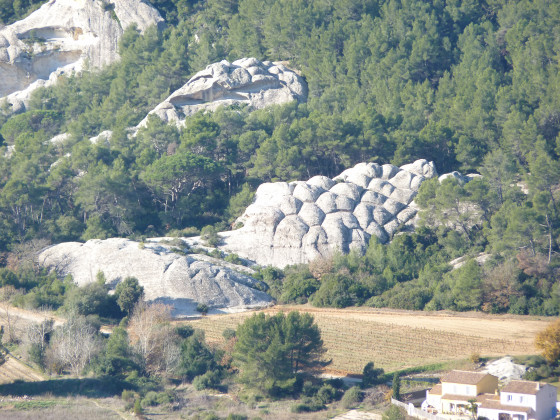

Les grès de Sainte-Anne

Quelle belle carapace de tortue ! C'est ainsi que l'on nomme ici ces rochers au relief si spectaculaire, que l'on peut apercevoir au loin depuis la piste. Ces formes arrondies séparées par des fentes polygonales résultent de l'érosion des grès de Sainte-Anne (âge Cénomanien - autour de 90 millions d'années), qui sont surmontés par les calcaires à rudistes de la barre de la Jaume. Ces magnifiques affleurements se trouvent dans le domaine viticole Dupuy-de-Lôme. Autrefois on pouvait y accéder librement et se promener parmi ces rochers, et y admirer notamment de superbes figures d'érosion éolienne (taffoni). J'ai eu la chance d'y aller en 2011, avant la fermeture du site.

L'église Ste-Anne

L'église dédiée à Sainte-Anne, au fronton de laquelle est gravée une très belle dédicace à cette sainte.

La bastide du château en 2019

L'actuel propriétaire du château a entrepris des travaux titanesques pour réhabiliter le château et reconstituer la bastide, dans le but d'y ouvrir un gîte de luxe. La construction est maintenant hors d'eau, sa reconstruction est bien avancée, mais que de travail il reste encore !

Le château

Sur la piste qui court en-dessous du fort de Pipaudon, on a presque en permanence une belle vue sur le vieux village et le château. Vu d'ici, celui-ci rappelle un peu un navire de guerre, avec sa tour nord qui ressemble à une proue. En effet, elle a été construite avec une arête vive (angle aigu d'environ 60 degrés - tour éperon) en vue de résister aux projectiles venant de la crête nord, la plus accessible pour les assauts ennemis.